2025年是湖南省国资系统“产业转型升级提速年”,以“十大产业项目”为支点,湖南国资角色正发生深刻转变——

从“管资产”向“布局产业”战略跃迁

湖南钢铁技术研究院里,科研人员正布局先进金属材料研究;衡阳绿色盐碱基地,千亿级产业集群的基石正在奠定;长沙普照材料的洁净车间内,打破国外垄断的高精度掩模基板即将下线……

湖南省国资委将今年确定为“产业转型升级提速年”,总投资超500亿元的“十大产业项目”全面铺开。

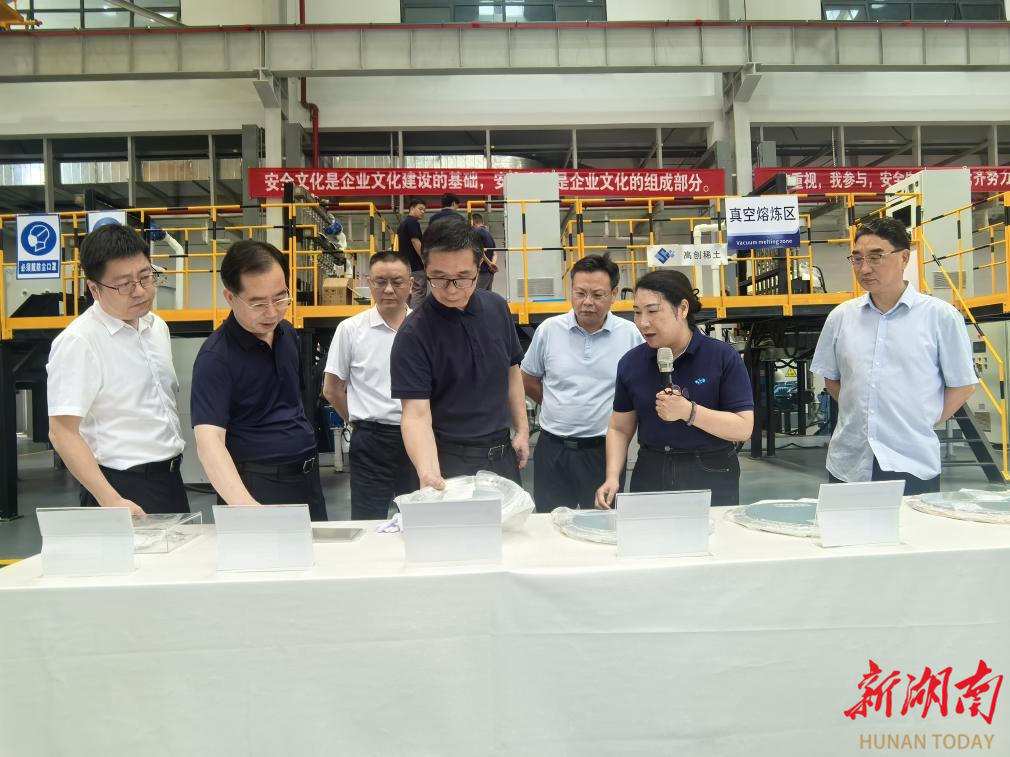

连日来,省国资委党委班子带队,深入项目一线,密集开启十大产业项目集中调研,现场协调解决困难,加速推动项目从“纸上蓝图”变为“发展实景”,推动国资系统“3974”标志性工程走深走实。这是省国资委深入贯彻落实省委、省政府关于加快构建湖南“4×4”现代化产业体系的的坚实举措。

以“十大产业项目”为支点,湖南国资角色正发生深刻转变——从传统的“管资产”向现代化的“布局产业”战略跃升。

从“管资产”到“布局产业”的战略转向

十大产业项目总投资规模逾500亿元,2025年计划投资规模达128亿元,涵盖新材料、高端装备、新能源、航空航天、文旅科技等多个战略性新兴产业领域。

新一轮国企改革进入关键年,湖南省国资委紧紧围绕9个重点发展产业及6个战略性新兴产业布局创新链,因地制宜发展新质生产力。

“十大产业项目”的布局,清晰展现其作为“产业组织者”的新角色。这些项目不是孤立的投资,而是一盘棋的战略抉择,旨在系统性地重塑湖南国企的产业生态。

这一转变的核心,是从被动管理现有国有资产,转向主动构建具有湖南国资特色和优势的现代化产业体系。省国资委制订的“6131”工作计划,明确要求国企当好“现代化产业体系建设的主力军”,这正是战略转向最直接的体现。与安徽国资押注新能源汽车等“单点突破”模式不同,湖南采取的是“多点布局、系统推进”,既巩固传统优势,又抢占新兴赛道。

在这一战略指引下,项目的选择极具针对性。

首先是“补短板”,解决国家产业链的“卡脖子”问题。长沙普照8.5代高精度掩模基板项目,总投资超过15亿元,目标直指被国外垄断的半导体和平板显示关键材料。“掩模基板相当于芯片制造的‘底片’,精度要求极高,此前国内高端掩模基板完全依赖进口,已成为制约产业链安全的瓶颈。”项目负责人介绍。同样,高新创投的浏阳高纯稀土金属靶材项目,聚焦5G通信、新能源、航空航天等领域的关键原材料需求,已与多家国际客户签订产品协议。

其次是“锻长板”,推动传统优势产业向高端跃升。湖南钢铁集团总投资超过200亿元的升级项目是典型代表。其在湘钢新建年产60万吨的扁型材生产线,在涟钢建设“80万吨无取向+30万吨取向”硅钢产线,在衡钢打造全球首套最大口径先进连轧管生产线。这些举措不是在原有赛道上的简单扩张,而是向高附加值、高技术门槛产品的升级。

第三是“布新局”,前瞻卡位未来产业赛道。湘电集团的航空电气系统、海利集团的全钒液流电池储能、“AI游湖南”元宇宙等项目,都是对新兴和未来产业的战略布局。

湖南钢铁集团技术专家认为,我省国资系统的产业投资正在转向“长期战略导向”,这些布局可能5年后才能见效,但对湖南未来20年的产业竞争力至关重要。

从单纯资本投入向“资本+智力+绿色”深度融合

在“产业转型升级提速年”,“数智化”与“绿色化”互相促进,成为湖南国资最鲜明的打法。“十大产业项目”的推进,体现了从单纯资本投入向“资本+智力+绿色”深度融合的转变。

科技创新成为驱动项目前进的核心引擎。湖南省属监管企业研发投入强度高达2.55%,在中部六省排名第一。这一数字背后是考核指挥棒的根本转变——从追求“规模”转向追求“科技含量”。省国资委相关负责人表示:“我们建立了以创新驱动为核心的考核体系,将研发投入、科技成果转化等指标权重提高到30%以上。”

“大校、大院、大企”产学研协同,是“智力”注入的创新方式。湘电股份与中科院电工所的合作是典型例证,确保了航空电机项目站在技术最前沿。“我们开发的涵道风扇电推进系统,采用永磁电机技术路线,比传统技术路线效率提升20%以上,处于全球领先水平。”项目技术总监介绍。截至今年8月,该项目已累计投资1.82亿元,在涵道风扇电推进系统等关键领域取得实质性进展。

今年,省国资委还实施“人工智能+”等专项行动。“人工智能+”为传统产业装上“智慧大脑”。

在“AI游湖南”元宇宙项目中,技术团队运用人工智能技术对全省4A级以上景区进行高精度三维建模,构建了全国首个省级尺度的文旅数字孪生平台。“这不仅是技术展示,更是商业模式的创新。”项目运营负责人表示,“我们将元宇宙版权数据出售给游戏、文创公司,已与三家头部企业达成合作意向,预计年授权收入超过5000万元。”

绿色、低碳、可持续,是“十大产业项目”遴选和评估的硬约束与新标杆。如海利集团的全钒液流电池储能项目,即是绿色能源的关键支撑。从湘西的钒矿绿色开采,到郴州的清洁生产,再到长沙的研发优化,绿色理念贯穿全产业链。

从“项目孤岛”到“产业雨林”的生态演变

“十大产业项目”的真正价值,远不止打造几个现代化工厂,而在于其作为“产业母机”的催化能力,推动单个项目“孤岛”演变为生机勃勃的产业“雨林”。

以“产业项目”为种子,深扎根。每个项目都是基于湖南禀赋和战略缺口而精选的种子,如掩模基板、稀土靶材,旨在关键环节实现突破。

以“产业链”为根系,广延伸。项目通过纵向延伸,激活上下游。衡阳绿色盐碱基地“一树成林”,向上掌控资源,向下衍生新枝。湖南盐业集团相关负责人介绍:“以纯碱为基础,向上游延伸发展盐化工,向下游拓展到光伏玻璃、锂电钠电材料等领域,未来五年有望吸引配套投资200亿元,推动形成湖南千亿级盐化产业集群。”

以“产业集群”为林冠,塑生态。岳阳航空航天钣金基地不仅自身生长,更通过横向赋能,为商业火箭公司提供阳光雨露,吸引配套企业“林下栖息”。该项目负责人介绍:“我们不仅承接国家航天任务,还面向商业航天公司提供一站式结构件解决方案。目前已与3家民营火箭公司达成合作意向,预计达产后商业订单占比将超过40%。”

以“产业生态”为气候,促循环。湖南钢铁技术研究院不仅服务内部需求,还面向产业链上下游企业提供技术服务。“我们正在与省内装备制造企业合作,共同开发特种钢材的应用。”研究院相关负责人表示。这种开放创新的模式,正在湖南构建一个能够自我演化、持续创新的产业生态系统。

省国资委党委书记、主任肖文伟表示,将持续深化“送政策、解难题、优服务”机制,推动资源要素向战略性新兴产业集聚,助力企业攻克关键技术、拓展应用场景,确保项目早投产、早见效。

(文/田运宏 孟姣燕)

原文刊载于2025年10月15日湖南日报6版观点版

原文刊载于2025年10月15日湖南日报6版观点版

责编:万姗姗

一审:万姗姗

二审:邓望军

三审:谭登

来源:湖南日报